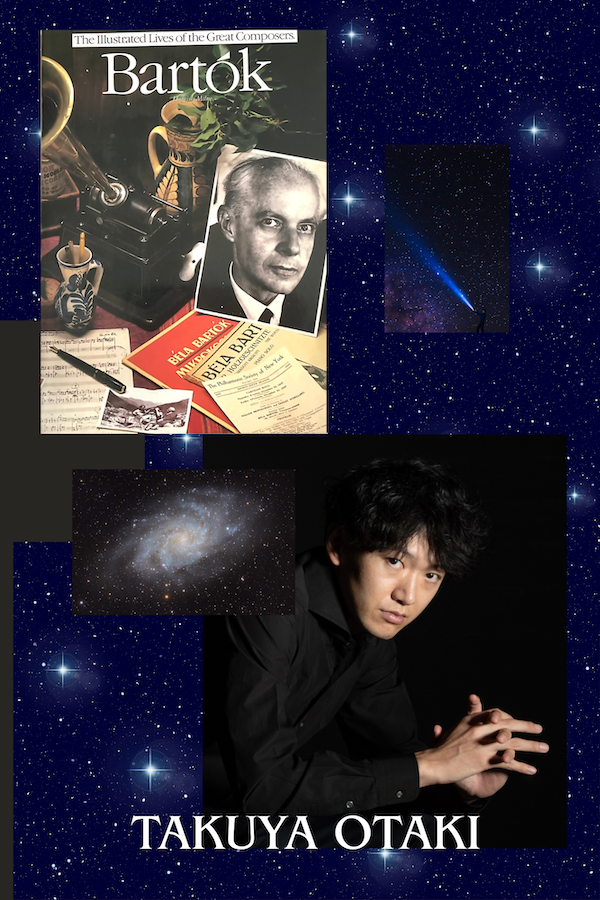

大瀧拓哉・バルトーク!

- megurin37

- 2025年7月21日

- 読了時間: 5分

by 廻 由美子

2025年 8/2(土) 15:30開演(15:00開場)

大瀧拓哉(Takuya Otaki ピアノ)

~バルトーク・ルネサンス1920s~

<全 バルトーク・プログラム>

15のハンガリー農民の歌 (1914/1918)

ミクロコスモス(1926 ~39) 第3巻~第6巻より

戸外にて(1926)

ピアノソナタ(1926)

大瀧拓哉さんの「バルトーク・ルネサンス1920s」公演(完売)も近づいてきました!

今や国内外で大活躍のピアニスト、大瀧拓哉さんのプロフィールについては下に掲載いたしましたので、そちらをご覧くださいませ。

最近ではフレデリック・ジェフスキの「不屈の民変奏曲/ノース・アメリカン・バラード全6曲」のCDリリースが大きな話題を呼んだ大瀧拓哉さんです。

ピアノから輝く水晶のような音を紡ぎだし、その音が光線となって色彩を煌めかせ、時には鋭いナイフのような音で空間を切り裂き、常に聴き手の度肝を抜き続けている大瀧拓哉さんは、いつも作品研究を深く行っています。

しかしそれが学問として行うのではなく、「音楽家として」というスタンスを決して崩さず、というか、ぶっちゃけ大瀧さんからは「調べれば調べるほど面白くてしょうがない!」というオーラが出まくっているのです。

こうなると聴き手も「聴いてると面白くてしょうがない状態」になり、自然と前のめり姿勢になり、気がつくと手を握り締めていたり、口をポカンと開けていたりします。

この「面白い」というのはバラエティ番組を見てゲラゲラ笑う、というのとは違う種類の面白さなのは言うまでもありません。

楽譜の中にあった作品が、まさに大瀧さんの頭脳と感性と身体を通して立ち上がるのを目の当たりにする、という面白さ、これはやはりライヴの醍醐味でしょう。

さて、その大瀧拓哉さんが今回は全部バルトーク!ということで、バルトーク大好きな私など今から大興奮しているのですが、せっかくなので、バルトークについて大瀧さんご自身の言葉をお聞きしたいとお願いしたら、こんな素敵な文章をお寄せくださいました。

大瀧拓哉さんのバルトークのキーワードは「夜」です!

「夜」は古今東西、クリエイターの心をとらえて離しませんが、バルトークにとっての「夜」はどんなだったのでしょう。

大瀧さんならではの鋭い視点が光ります。どうぞお読みください。

<バルトークの夜>

大瀧拓哉

“夜”をイメージさせる音楽といえば、どのような曲が思い浮かぶでしょうか。

ショパンのノクターン(夜想曲)やドビュッシーの《月の光》をはじめとして、美しいメロディに繊細なハーモニーが添えられた、幻想的でロマンティックな作品が多く挙げられると思います。

しかし、“夜”の姿は本当にそれだけなのでしょうか?

バルトークの膨大な作品群の中でも、《戸外にて》第4曲「夜の音楽」は(少なくとも僕にとって)特別に強烈なインパクトを持つ作品です。

冒頭からひっそりと鳴り続ける不協和音、断片的なモチーフ。ようやく現れるメロディも不気味で落ち着かず、やがて唐突に原始的な踊りが現れます。

先ほど挙げたような「ロマンティックでうっとりする夜」の要素は、ここには一切存在しません。

夜には、夜にしか活動しない動物や虫がいて、また暗闇の中だからこそ感じられる恐怖や緊張感があります。19世紀ヨーロッパ的な価値観からすれば、それらは“美”の対象とは見なされなかったかもしれません。

しかし人間もまた自然の一部であり、ほかの動物と同じ「生き物」です。

バルトークは、そうした“自然の声”に耳を傾けることで、これまでとは異なる新たな“美しさ”を見出しました。

それは、私たちに価値観の転換を迫るような、強烈なインパクトをもたらします。

バルトークは、作曲家・ピアニスト・民族音楽学者・教育者として驚くべき業績を残し、しかもそれぞれの活動が互いに深く結びついています。

今回のコンサートではハンガリーでの民謡採集活動の大きな成果として生まれた、民族的要素の強い傑作《15のハンガリー農民の歌》。さらには《ミクロコスモス》からの抜粋を交えて「バルトークらしさ」を再確認していただきます。

全6巻153曲からなる《ミクロコスモス》は、もともと教育的な目的で書かれたものですが、その中にはバルトークの音楽の本質が凝縮されています。

描写的、理論的、民族的…それぞれの曲が明確な意図をもって書かれており、バルトークを理解するための重要な手がかりとなる作品集です。

それらを経て、バルトークの代表作とも言うべき1920年代の二つの傑作をお聴きいただきます。

ひとつは、「夜の音楽」を含む、内省的かつ描写性の強い《戸外にて》。

もうひとつは、ソナタという古典的な枠組みにバルトークのあらゆる要素を集大成のように詰め込んだ、非常に力強い《ピアノ・ソナタ》。

この対照的な二作品を通して、バルトークの、また1920年代ピアノ音楽の核心に触れていただければ幸いです。

大瀧拓哉(ピアノ) Takuya Otaki

愛知県立芸術大学、シュトゥットガルト音楽演劇大学、アンサンブル モデルン・アカデミー、パリ国立高等音楽院で学ぶ。2016年オルレアン国際ピアノコンクールで優勝。その後フランスを中心に多くのリサイタルや音楽祭に出演。アンサンブル奏者としてもヨーロッパ各地でコンサートを行う。2017年にフランスでデビューCD“ベラ・バルトークとヴィルトゥオージティ”をリリース。2024年に“ジェフスキ「不屈の民」変奏曲/ノース・アメリカン・バラード全6曲”をリリースし、各誌にて高い評価を得ている。現在東京を拠点にソロ、室内楽、協奏曲のソリスト、現代音楽のアンサンブルや初演など、多岐にわたる活動を行う。

2025年7月10日・記

公演チケット(大瀧拓哉の公演は完売です)

記事の全アーカイヴはmimi-newsで!

mimi-tomo会員(無料)になっていち早く情報をゲット!

コメント